秋分の日の計算式と決め方!うるう年の影響も合わせて説明

本サイトにはプロモーションが含まれています。

秋分の日は祝日ですが、毎年決まった日にちになるわけではありません。

そうなると、カレンダーを作ったり、行事の予定を立てたりする場合に困りますよね?

そこで、秋分の日の計算式と決め方をまとめてみました。うるう年の影響もあわせて紹介します。

秋分の日の計算式とうるう年の影響

秋分の日の計算式は、新こよみ便利帳(暦計算研究会編)に基づき、以下のように決められています。

=INT(23.2488+0.242194*(年-1980)-INT((年-1980)/4))

23.2488

→ 1980年の秋分日

0.242194

→ 地球が太陽を一周する期間の小数点以下

1980

→ 1980年が基準

※INTはカッコ内の数値を超えない最大の整数値を取得します。

なぜこのような計算式になるのか見ていきましょう。

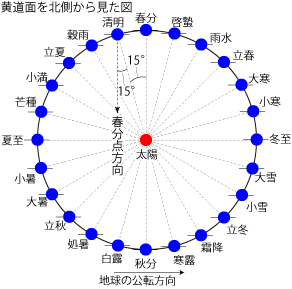

カレンダーでは1年は365日ですが、地球が太陽の周りを1周(公転)する期間は、平均して約365.242194日とされています。0.242194日を時間に換算すると、約5時間48分46秒となります。カレンダーの1年より太陽の周りを1周する時間の方が少し長いのです。

これを解消するため、グレゴリオ暦(現在の暦に関する法則)では1年の平均日数が365.242194日に近くなるように、400年に97回のうるう年を入れています。

うるう年を入れる条件はこのようになっています。

- 西暦年を4で割り切れる年はうるう年

- 1の例外として、西暦年を100で割り切れるが、400で割り切れない年は平年

この条件を当てはめるとこのようになります。

| 条件 1 |

条件 2 |

うるう年 | |

|---|---|---|---|

| 2000年 | ◯ | × | ◯ |

| 2012年 | ◯ | × | ◯ |

| 2016年 | ◯ | × | ◯ |

| 2020年 | ◯ | × | ◯ |

| 2100年 | ◯ | ◯ | × |

| 2200年 | ◯ | ◯ | × |

| 2300年 | ◯ | ◯ | × |

| 2400年 | ◯ | × | ◯ |

グレゴリオ暦で1年の平均日数を計算するとこのようになります。

これを実際の1年と比較するとこのようになります。

365.2425日 – 365.242194日 = 0.000306日

うるう年を入れたとしても、4年前の時刻と全く同じになるわけではありません。そのため、上記のような計算式を使って予想はできますが、正式な日付になるとは限らないのです。

では、秋分の日は誰がいつ決めているのでしょうか?

秋分の日の決め方

秋分の日を決めているのは、日本の国立天文台です。

国立天文台が算出した定気法による秋分日を基にして閣議決定され、毎年2月1日(休日の場合は2月最初の平日)に翌年の暦をまとめた暦要項(れきようこう)として官報(政府の新聞)に告示されます。これにより正式決定となります。

例えば、2016年2月1日の官報には、2017年の秋分の日が書かれた暦要項が記載されます。2018年以降の秋分の日は「正式に決まっていない」ということになります。

官報が告示されるまでは、秋分の日を予想できても正式な日付とはならないのです。春分の日もこれと同じ考えです。

まとめ

秋分の日を予想できても、正式に決定するのは2月になります。国立天文台が秋分の日の計算結果を公開していますが、必ずしもその通りになるとは限らないと記しています。

秋分の日を計算した後は、その通りの日付になるのか必ず確認するようにしましょうね。

関連記事

シルバーウィークの意味と由来は?次回は何年後かカレンダーで紹介

お彼岸の中日の意味と読み方は?お墓参りに行くべきかマナーも紹介

祝日と祭日の違いは?それぞれの意味と一覧表を紹介