除夜の鐘をつける京都の有名な場所と鐘つきの体験方法

本サイトにはプロモーションが含まれています。

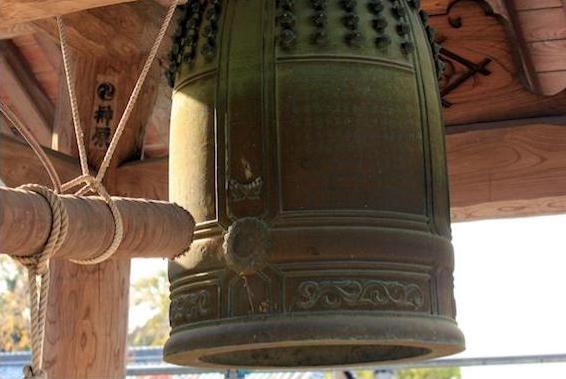

大晦日に街に響く「除夜の鐘」。

幼い頃、父親から除夜の鐘をついた事がある話を聞いていました。お寺が家の近くにあった父親にとっては、毎年当たり前の行事だったそうです。

まだ除夜の鐘を体験した事のない方も多いはず。

そこで今回は、古都・京都の除夜の鐘についてまとめてみました。

京都で除夜の鐘をつける有名な場所

京都で除夜の鐘をつける有名なお寺を4つご紹介します。

清水寺

世界遺産に登録されている「清水寺」。

清水寺の鐘つきは予約制となっていて、毎年12月25日の9時から整理券が配布されます。それがないと大晦日に鐘をつくことができないようです。

整理券は1人1枚ですが鐘をつくのは2人1組なので、恋人や家族と一緒に行くと良いでしょう。

除夜の鐘のつき始めの時間は、大晦日の23:45からのようです。

平等院

10円玉の表側に描かれているお寺「平等院」。

世界遺産に登録されている有名なお寺です。

平等院では、5〜6人で一緒に鐘をつきます。大晦日の23:30ごろから住職が鐘をつき始め、その後に参拝者がつくという流れです。

先着1,000名に絵馬のプレゼントもあるようなので、記念になると思いますよ。

方広寺

京都の東山区にある「方広寺」。

徳川家康が豊臣家を滅ぼすきっかけを作ったとされる「国家安泰の鐘」がある事で有名なお寺です。

事前予約は不要で、人数が多い場合には複数人で鐘をつきます。大晦日の23:50ごろからつき始め、108回で終了となります。

先着順なので、23時前には行くと良いでしょう。

| 時間 | 大晦日23:50〜 |

| 住所 | 京都府京都市東山区正面通大和大路東入茶屋町527−2 |

| 電話 | 075-561-1720 |

| URL | https://kyoto-design.jp/spot/2836 |

天龍寺

京都の嵐山にある「天龍寺」。

室町時代・1339年に、足利尊氏が後醍醐天皇を弔うために建てたお寺で、世界遺産にも登録されています。

当日の23:40から整理券が配布され、先着108名限定で鐘をつくことができます。

除夜の鐘が聞ける京都のお寺

「除夜の鐘を自分でつかなくても良いけれど、音色だけは楽しみたい!」という方もいるのではないでしょうか?

京都には、大小問わずお寺が3,000ヶ所以上あるとされています。

その中で、除夜の鐘を聞く事が出来るお寺は約40ヶ所あります。

浄蓮華院 / 勝林院 / 比叡山延暦寺・東塔 / 鞍馬寺 / 源光庵 / 妙蓮寺 / 誓願寺 / 壬生寺 / 報恩寺 / 千本ゑんま堂(引接寺)/ 相国寺 / 真如堂 / 知恩院 / 永観堂 / 長楽寺 / 知恩寺 / 南禅寺 / 法然院 / 建仁寺 / 高台寺 / 智積院 / 金戒光明寺 / 青蓮院 / 東福寺 / 毘沙門堂 / 大覚寺 / 二尊院 / 常寂光寺 / 仁和寺 / 妙心寺 / 善峯寺 / 宝塔寺 / 瑞光寺 /正覚山實相寺(実相寺)/ 醍醐寺 / 萬福寺 / 光明寺 / 宝積寺 / 乙訓寺 など

この中で人気があるのは「知恩院」でしょう。

知恩院は、テレビ番組「ゆく年くる年」でも放送されており、重さ70tもある鐘は非常に有名です。余韻が18秒間も続き、非常に印象的な鐘の音です。

以前は一般の参拝客も鐘をつく事が出来ましたが、今は出来なくなったようです。

ですが、鐘の音を聞くだけでも十分価値はありますよ。

除夜の鐘をつきに行く時の注意点

除夜の鐘をつきに行く際の注意点がいくつかあります。

事前にしっかり準備していきましょう。

寒さ対策

鐘をつきに来る人がたくさんいるため、長時間外で待機せざるを得ない状況になる可能性が高いです。

上着や帽子、マフラーなどの防寒対策をしっかりしていきましょう。

12月の真夜中の寒さを侮ってはいけません。気温は一桁台になるでしょう。

交通機関

お寺の駐車場には数に限りがあるので、なるべく公共交通機関(電車・バス)を使うのが理想的です。大晦日に、特別ダイヤで公共の交通機関が動いている事もあります。

ただ、場所によっては公共交通機関が全く動いていない場合もあります。近所のコインパーキングを調べておいた方が良いですね。

くれぐれも路上駐車などをして近隣住民の方のご迷惑にならないように気をつけましょう。

参拝に行く気持ちを忘れずに

除夜の鐘はもともと、人間が持っている108個の煩悩の消滅を祈念して鳴らされると言われています。

最近は、スマートフォンのゲームなどのマナーがニュースでも取り上げられており、寺院内でスマートフォンやゲーム機の使用を禁止している所も増えてきています。

くれぐれも、マナー違反にならないように参拝をしましょう。

まとめ

除夜の鐘をつきに来る人はたくさんいるので、待ち時間が長くなることが考えられます。寒さ対策はしっかりしておきたいところですね。

ただ、待ち時間が長くても、除夜の鐘をつけばなんとなく心が晴れるような気がするものです。

一年の終わりに除夜の鐘をついて、新たな気持ちで新年を迎えてみてはいかがでしょうか。

関連記事

年越しそばはいつ食べるのが正しい?ベストな時間とタイミング

年越しそばの意味と由来は?食べる理由や具の意味と食べ方・作り方