訂正印の押し方は?複数箇所を訂正する場合や基本ルールまとめ

本サイトにはプロモーションが含まれています。

社会人になると訂正印を使う機会が出てきますが、正しい押し方を理解していますか?

使わないに越したことはありませんが、どんなに気を付けていても間違えてしまうときはあるので、社会人のマナーとして覚えておきたいところです。

いざというときに慌てないためにも、訂正印の正しい押し方を知っておきましょう。

訂正印の押し方

訂正印は、書類の誤字脱字を「誰が」「どこを」修正したのか明らかにするために使います。勝手に訂正したものではないことを証明します。

法律上、訂正印の押し方にルールはありません。(遺言書にはルールがあります)

一般的なルールはこのようになっています。

- 間違った箇所に二重線を引く。

- 二重線の近くに訂正印を押す。

訂正印を押す場所については、二重線の重なるように押す場合と重ならないように押す場合があります。どちらの風習もありますが、特に指定がなければ二重線に重なるように押印すると良いでしょう。

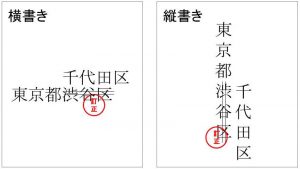

訂正する場合の押し方

- 間違った箇所に二重線を引く。

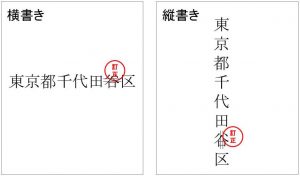

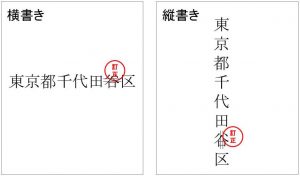

- 横書きの場合

- 二重線の下に訂正印を押す。

- 二重線の上に正しい文字を書く。

- 縦書きの場合

- 二重線の左に訂正印を押す。

- 二重線の右に正しい文字を書く。

- 一文字だけではなく、単語を訂正する。

- 金額の場合

- すべて訂正する。

- 先頭に「¥」、後ろに「-」を書く。(追記を防ぐ)

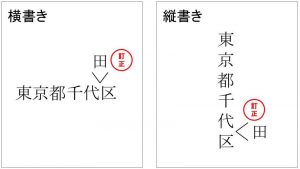

追加する場合

- 横書きの場合

- 追加する箇所の上に「V」を書く。

- 「V」の上に文字を書く。

- 追加した文字の右に訂正印を押す。

- 縦書きの場合

- 追加する箇所の右に「<」を書く。

- 「<」の右に文字を書く。

- 追加した文字の上に訂正印を押す。

削除する場合

- 間違った箇所に二重線を引く。

- 横書きの場合

- 二重線の上に訂正印を押す。

- 縦書きの場合

- 二重線の右に訂正印を押す。

訂正した箇所をさらに訂正する方法

「訂正したら文章がおかしくなった」

「訂正した金額が間違っていた」

など、訂正箇所をさらに訂正しなければならない場合があります。その場合、上記と同様方法で訂正します。

ただし、訂正のしすぎは信用問題にも関わってきます。なるべく誤字脱字が発生しないように注意しましょう。

訂正箇所が多く、書類を汚してしまった場合は、相手に陳謝した上で作り直すようにしましょう。

訂正に使える判子

訂正印として使える判子は、ケースによって異なります。

重要な書類の場合

実印(代表印)か銀行印が望ましいです。それ以外の判子を使用すると、他人が修正できる可能性があります。

ただし、偽造される可能性もあるため、必要以上に使うことは避けましょう。

上記以外の場合

認印(実印登録していない判子)で問題ありません。ただし、シャチハタなどの浸透印は使用を禁止されている場合が多いので避けましょう。

浸透印を避けるべき理由

- ゴムで作られているため、印影が変形する可能性がある。

- 長年使用すると、インクがなくなり印影が薄くなる。

- 同じ形の判子が大量に存在する。

シャチハタなどの浸透印を使った場合、印影が変化することによりトラブルが発生する可能性があります。使用が認められていない場合は、訂正印として使用しないようにしましょう。

まとめ

訂正印の押し方をまとめるとこのようになります。

- 法律上のルールは存在しない。

- 「訂正」「追加」「削除」で訂正方法は異なる。

- シャチハタなど浸透印の使用は避ける。

なるべく訂正しないようにしたいところではありますが、どうしても間違ってしまうことはあります。そのときに、訂正印の押し方を知っておけば、焦らず対応することができます。

訂正印の押し方は、社会人として身に付けておきたいマナーの一つです。いざというときに備えて、しっかりマスターしておきましょう。